全環繞柵極晶體管(GAAFET)

GAAFET的誕生

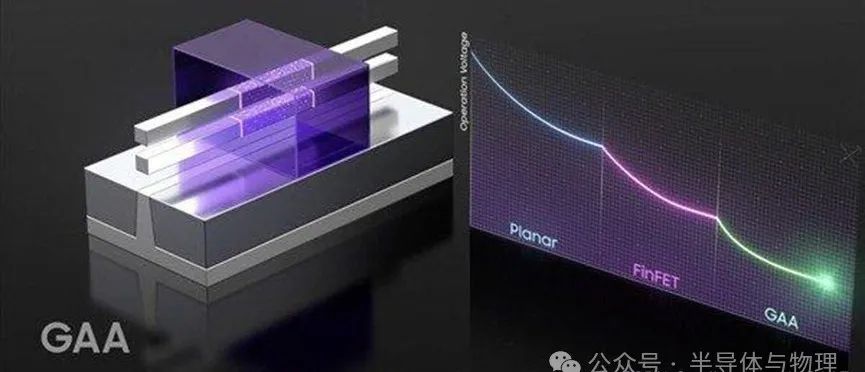

隨著半導體技術的發展,摩爾定律逐漸逼近物理極限。當晶體管尺寸縮小到7納米以下時,傳統的平面MOSFET和FinFET遇到了難以克服的技術瓶頸,如短溝道效應(SCEs),這導致了漏電流增加、閾值電壓不穩定等問題。

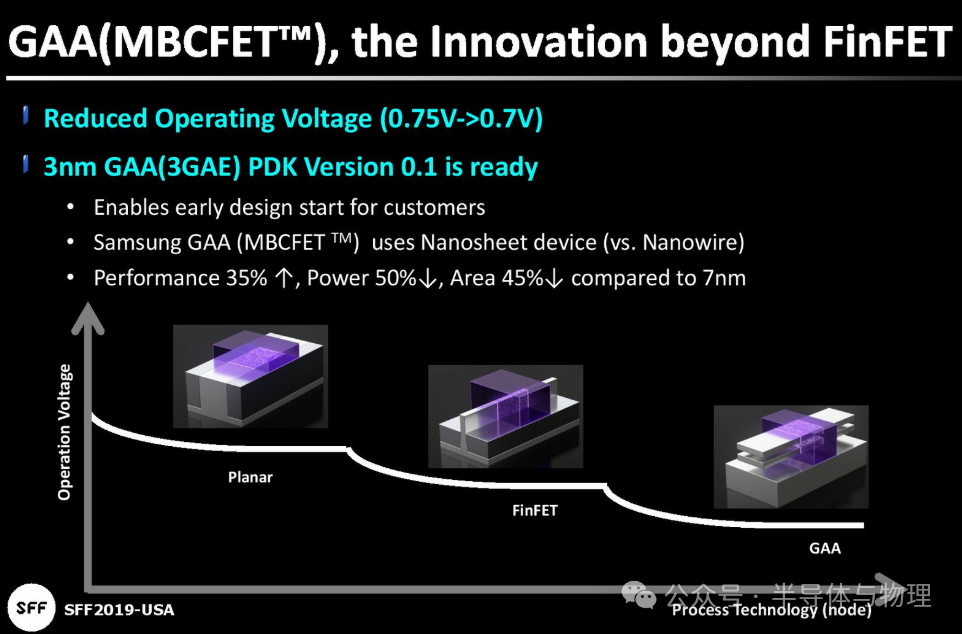

為了繼續實現邏輯縮放超越5納米技術節點,并解決FinFET在進一步縮小時遇到的問題,行業開始探索新的晶體管架構——環繞柵極納米片場效應晶體管(Gate-All-Around FET, GAAFET)。GAAFET通過提供更好的靜電控制和更高的性能密度,成為延續摩爾定律的關鍵。

為什么GAAFET比FinFET更好

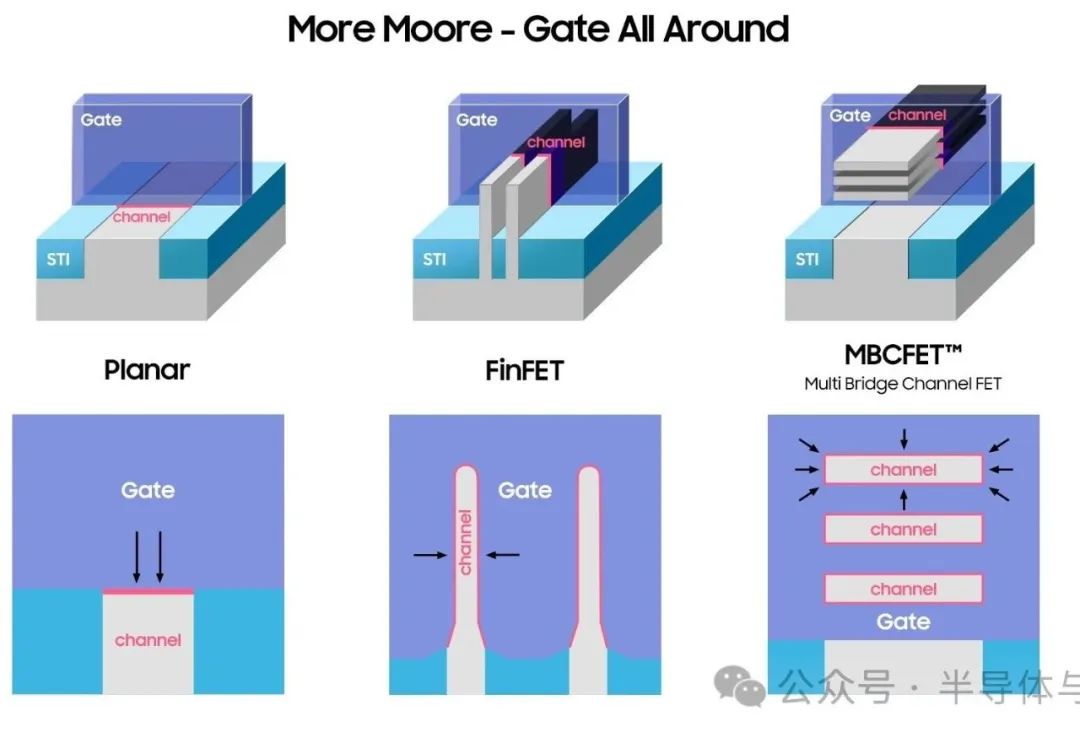

更強的靜電控制:GAAFET的柵極圍繞著整個溝道四周,提供了全方位的靜電控制,有效地抑制了短溝道效應,降低了漏電流,并提高了閾值電壓的穩定

相比之下,FinFET僅能在三個方向上控制溝道,而GAAFET實現了四面環繞控制,使得溝道電流更加順暢。

更高的驅動電流:相較于FinFET,GAAFET可以支持更寬的溝道寬度,即柵極打開狀態下的電流更大,從而提升了晶體管的開關速度和整體性能。對于納米線結構而言,雖然其柵控能力不如納米片強,但能夠承載更大的電流;而對于納米片結構(如三星的MBCFET),則可以在更小面積內提供更好的靜電特性,滿足某些柵極寬度的需求

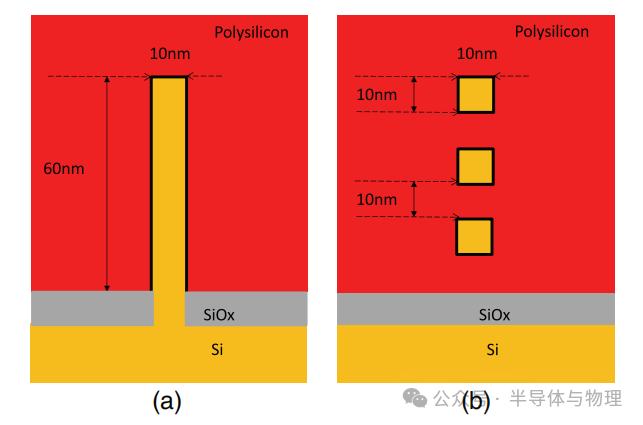

更好的可擴展性:由于GAAFET的溝道厚度不是通過光刻定義而是通過外延生長定義的,這使得它在進一步縮小尺寸方面具有更大的靈活性和潛力,不受傳統圖案化分辨率的限制

多層堆疊設計:GAAFET允許將多個納米片垂直堆疊在一起形成一個器件,這不僅增加了有效溝道面積,還能夠優化空間利用率,提高集成度。這種設計為未來的高密度集成電路提供了可能

GAAFET的制造大概流程

GAAFET的制造涉及到一系列復雜的工藝步驟,下面簡要介紹其主要流程:

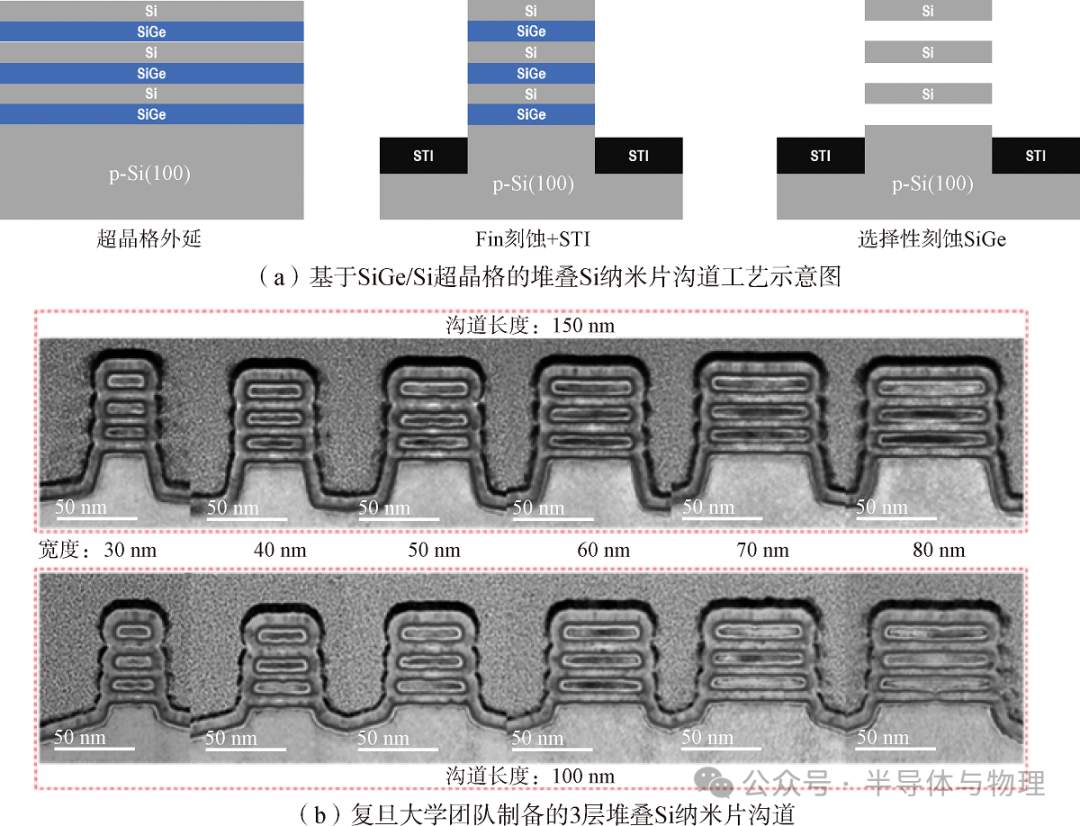

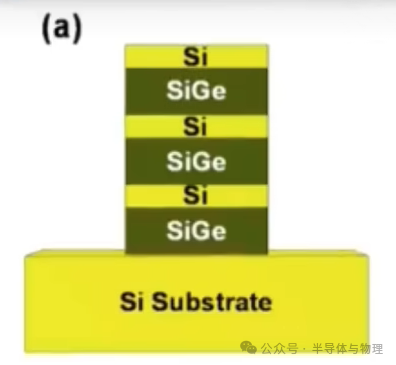

堆疊納米片形成:首先,在硅襯底上交替沉積SiGe和Si層,形成多層結構。這些材料的選擇性生長確保了每一層的精確控制,最終構成所需的納米片結構。這一過程利用了超晶格結構(super-lattice),每種材料疊多層,sheet就是在超晶格結構中形成的。

鰭片顯露與淺溝槽隔離(STI):接下來,利用光刻技術定義出各個器件區域,并進行淺溝槽隔離處理以隔離相鄰器件,保證它們之間不會互相干擾。這一步驟對于確保每個晶體管獨立工作至關重要。

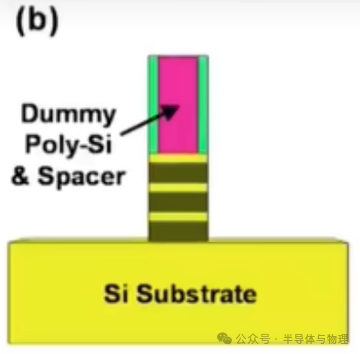

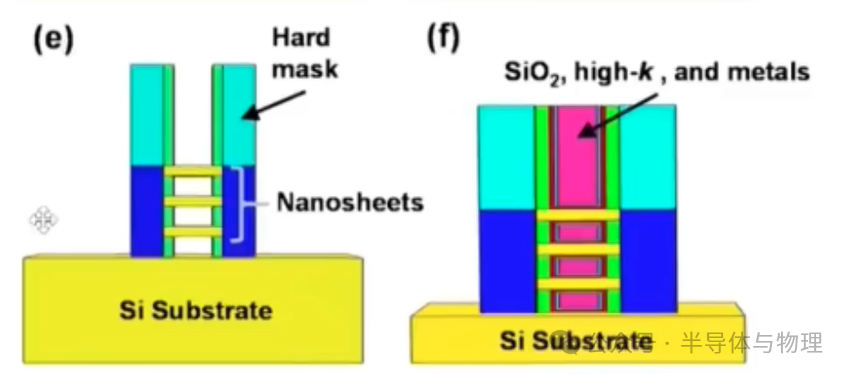

虛擬柵極形成:在此階段,會形成一個臨時性的Si3N4虛擬柵極,用于支撐后續的加工過程。這個虛擬柵極將在后續步驟中被替換為實際的金屬柵極。

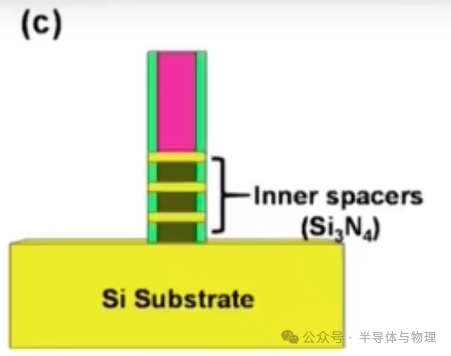

內間隔物及源/漏區形成:在暴露出來的納米片兩端選擇性地生長n型或p型摻雜的源/漏區,同時形成內間隔物來保護納米片并為之后的金屬柵極填充做準備。內間隔物的作用在于防止柵極與源漏之間的短路。

替換金屬柵極形成:

犧牲SiGe通道釋放:去除納米片間的SiGe層,以便于填充高k金屬柵極材料;

高k金屬柵極(HKMG)形成:依次沉積界面氧化物、高k電介質層以及金屬,構建完整的柵極結構。高k金屬柵極的應用增強了柵極對溝道的控制力,減少了寄生電容的影響。

參考文獻:

[1] Mukesh, S., & Zhang, J. (2022). A review of the gate-all-around nanosheet FET process opportunities. Electronics, 11(21), 3589.

[2] 3D IC devices, technologies, and manufacturing / Hong Xiao.